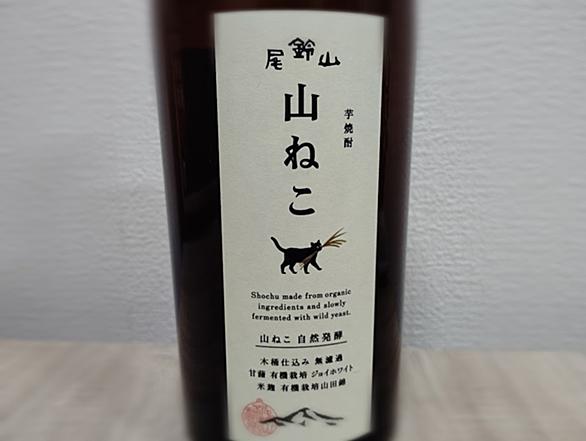

焼酎

:アルコール飲料(お酒)

日本在来の蒸留酒。

蒸留方法により法律的には「甲類」と「乙類」に分類される。「甲類」は、主に廃糖蜜を発酵させ、連続式蒸留機による蒸留を行い、無味無臭に近い。「乙類」は昔ながらの単式蒸留機によって蒸留を行い、甲類に比べ、独特な風味や香りを持つ。乙類焼酎は、本格焼酎とも呼ばれる。

乙類焼酎には、米焼酎、芋焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎、そば焼酎、泡盛などがある。

定義

酒税法において、焼酎と呼ばれるものは以下の条件を満たさなければならない。

- 発芽した穀類を使用していない

- 白樺の炭などで濾過していない

- 蒸留時に別途定められている物品以外を添加しない

- アルコール度数が連続式で36度未満、単式で45度以下である

起源

14世紀にタイから蒸留技術が伝えられたとされるが、当初は米焼酎が主流であった。しかし、江戸時代に入り年貢制度によって庶民が米焼酎を造ることが困難になったため、苦心の末、芋や麦などを原料に使った焼酎が造られ、それらが現在の焼酎の基盤となっている。

焼酎乙類(単式蒸留焼酎)

米や麦などを原料とし、単式蒸留機を使い醸造されるアルコール度数45度以下の焼酎。

単式蒸留機は、世界中の伝統的蒸留酒のほとんどで使用されている装置で、1度きりの蒸留のため原料の作り出す風味をあますことなく引き出すことができる。

昭和46年の法改正により、乙類焼酎は「本格焼酎」と表記することが認められている。

焼酎甲類(連続式蒸留焼酎)

糖蜜等を原料とした発酵液に、連続式蒸留器で蒸留して高純度のエタノールを生成して、これに加水した36度未満の焼酎。

連続式蒸留機は、原理的には単式蒸留機を何十、何百と積み重ねたものといえ、ほとんど純粋に近いアルコールを製造するため考案された装置。繰り返し蒸留することでアルコール度数を高める事ができ、これで得られた純度の高いアルコールを水で割ったものである。そのため、原料本来の味覚は薄い。

ただし、蒸留回数や原料、熟成などによって個々に特徴的な風味を持っている。

法改正により、甲類焼酎は「ホワイトリカー」と表記することが認められている。

原酒

蒸留後に水や他の焼酎を一切混ぜず、かつアルコール度数が36度以上のもの。つまり、蒸留したての焼酎を指す。

蒸留して最初に出てくる焼酎原酒のことを「初垂れ(はなたれ)」「初留」と呼び、アルコール度数が最も高く44〜60度ほどである。

ただし、アルコール度数45度を超えた蒸留酒は焼酎ではなくスピリッツに分類される。

前割り

焼酎を事前に水で割っておくこと。

密閉性のある容器に焼酎、そして水を入れ、1〜2回上下を逆さまにして軽く振り、常温で一晩置くのが一般的なやり方である。

直前に水で割るのに比べ、焼酎と水がよくなじみ、まろやかな味になると言われている。

- 作者: SSI(日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会)

- 出版社/メーカー: 東京書籍

- 発売日: 2010/07/24

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 98回

- この商品を含むブログを見る

- 出版社/メーカー: エイ出版社

- 発売日: 2010/12/10

- メディア: ムック

- 購入: 3人 クリック: 123回

- この商品を含むブログ (1件) を見る