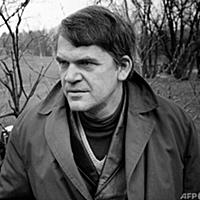

ミラン・クンデラ

(読書)

【みらんくんでら】

ミラン・クンデラ(Milan Kundera)

プロフィール

1929年- チェコスロバキア ブルノ生まれ (男)

1952年、プラハの音楽芸術大学映画学部を卒業。

その後同大学で文学を教える。

その頃から詩、評論、短篇小説を発表し、1967年発表の『冗談』で一躍世界の注目を浴びる。

しかし、1968年の「プラハの春」以降教職を失い、すべての著作はチェコ国内で発禁となる。

1975年、フランスに移住。

1981年、フランスの市民権獲得。

作品録

- 「無知」2000年

- 集英社 西永良成訳 四六判 220p \1,900 2001年03月発行 ISBN:4087733408

- 「ほんとうの私」1998年

- 集英社 西永良成訳 四六判 207p \1,900 1997年10月発行 ISBN:4087732614

- 「緩やかさ」1995年

- 集英社 西永良成訳 四六判 201p \1,845 1995年10月発行 ISBN:4087732347

- 「不滅」1990年

- 集英社 菅野昭正訳 文庫判 591p \952 1999年10月発行 ISBN:4087603695

- 集英社 菅野昭正訳 四六判 533p \2,600 1992年02月発行 ISBN:408773143X

- 「小説の精神」1986年

- 法政大学出版局 金井裕、浅野敏夫訳 四六判 202p \2,300 1990年04月発行 ISBN:4588002945

- 「存在の耐えられない軽さ」1984年

- 集英社 千野栄一訳 文庫判 399p \819 1998年11月発行 ISBN:4087603512

- 集英社 千野栄一訳 四六判 365p \2,243 1993年09月発行 ISBN:4087731774

- 「ジャックとその主人」1981年

- みすず書房 近藤真理訳 四六判 143p \1,900 1996年05月発行 ISBN:4622045982

- 「笑いと忘却の書」1978年

- 集英社 菅野昭正訳 四六判 \1,900 ISBN:4087731464

- 「別れのワルツ」1976年

- 集英社 西永良成訳 四六判 316p \1,942 1993年06月発行 ISBN:4087731723

- 「生は彼方に」1973年

- 早川書房 西永良成訳 文庫判 554p \980 2001年07月発行 ISBN:4151200088

- 早川書房 西永良成訳 四六判 333p \2,621 1995年07月改訂 ISBN:4152079320

- 「可笑しい愛」1968年

- 集英社 西永良成訳 文庫判 361p \905 2003年09月発行 ISBN:4087604446

- 集英社 千野栄一他訳 四六判 299p 1992年06月発行 \1,900 ISBN:4087731510

- 「冗談」1967年

- みすず書房 関根日出男、中村猛訳 四六判 380p \2,900 2002年05月発行 ISBN:4622048671(版元品切)

- 「鍵の所有者」1963年(戯曲)

- 「小説の技法」1960年(評論)

- 「モノローグ」1957年(詩集)

- 「最後の五月」1955年(詩集)

- 「人間、この広き庭」1953年(詩集)