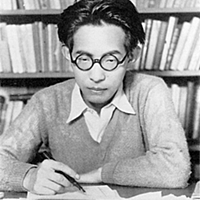

堀辰雄

(読書)

【ほりたつお】

ほり・たつお(1904-1953) 小説家、作家、批評家。随筆、翻訳も。室生犀星と芥川龍之介と知己、西欧と軽井沢を愛す。代表作に『聖家族』『奈穂子』『風立ちぬ』『曠野』『楡の家』、紀行記『大和路・信濃路』など。

1904年(明治37年)12月28日、東京生まれ。1929年、東京帝国大学文学部国文科卒業。

1953年(昭和28年)5月28日、死去。

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る16ブックマーク風立ちぬ 堀辰雄 実在の妻 矢野綾子 節子 里見菜穂子 そしてゼロ戦開発者 堀越二郎 その関係は? 宮崎駿はなぜ現実と虚構をミックスしたのか?: 風立ちぬ あらすじ ネタバレ 宮崎駿 スタジオジブリ 映画 最新作 感想 評価 レビュー風立ちぬ 堀辰雄 実在の妻 矢野綾子 節子 里見菜穂子 そしてゼロ戦開発者 堀越二郎 その関係は? 宮崎駿はなぜ現実と虚構をミックスしたのか? スタジオジブリのアニメ映画「風立ちぬ」は、とりあえず宮崎駿が「月刊モデルグラフィックス」に連載していた絵コンテ風の漫画「風立ちぬ」が原作といえるでしょう。 宮崎駿の漫... hayao-ghibli.seesaa.net

hayao-ghibli.seesaa.net