材木

(一般)

【ざいもく】

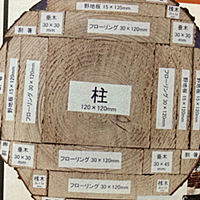

材木とは、材(材料)に使われる目的の木であり、伐採され、板材になる前の段階のものである。

※材木と木材は異なる。

木材とは、木で出来た材(材料)であり、板材などといった、家具などの製品になる前の段階である。

原木→材木→木材→…→商品

というイメージである。

※ただし人により解釈はわかれると思われる。

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る関連ブログ

歴史雑記 不動高倉ようやく越えてそれでも怖いは 八幡大神社

youtu.be 八幡大神社 〒369-1911 埼玉県秩父市荒川贄川685人知れずご神木がたたずむその聖域は鬼の検査役の男が建てた神社でした