継体天皇

(読書)

【けいたいてんのう】

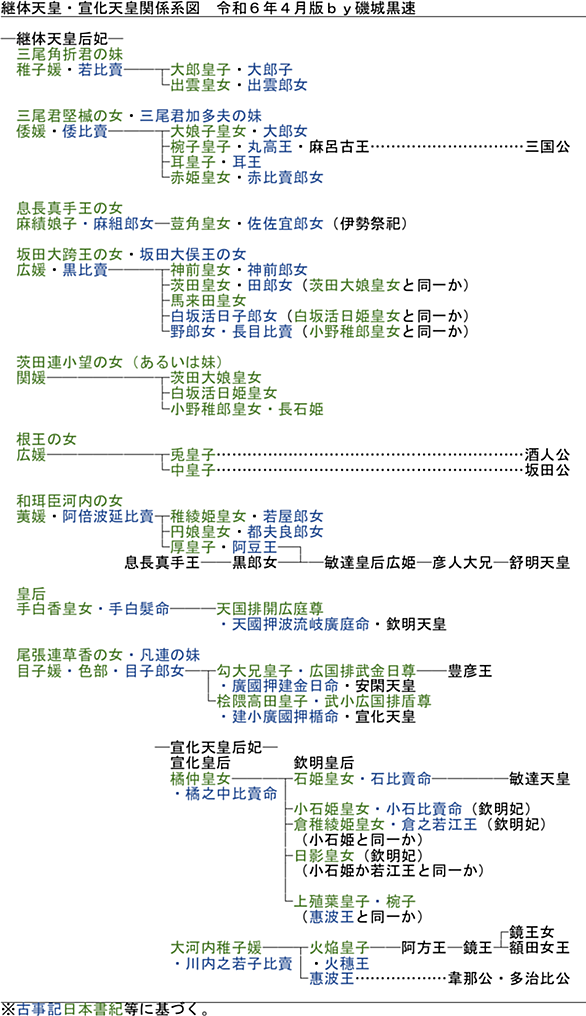

継体天皇

第26代天皇。男大迹天皇、袁本杼命とも。

武烈天皇に嗣子がなかったため、越前より迎えられた。

皇后・手白香皇女との間の子に第29代欽明天皇がいる。

万世一系を語る上で避けられない天皇。

応神天皇─┬仁徳天皇 ─┬履中天皇──磐坂市邊押羽皇子─┬仁賢天皇─┬武烈天皇

│ │ │ │

│ ├反正天皇 └顕宗天皇 └手白香皇女

│ │

│ └允恭天皇──雄略天皇 ──清寧天皇

│

├菟道稚郎子太子

│

└稚沼笥二俣皇子 ──太郎子──彦主人王 ──継体天皇