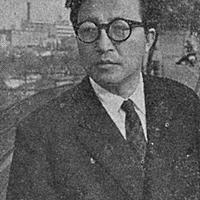

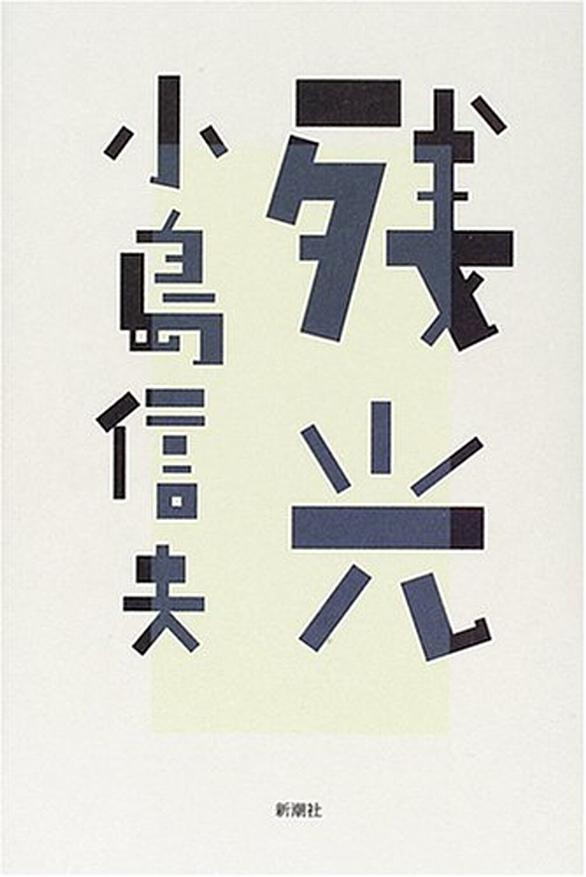

小島信夫

(読書)

【こじまのぶお】

作家。1915年(大正4年)2月28日、岐阜県生まれ。

吉行淳之介・遠藤周作・安岡章太郎などと共に第三の新人と称される。

1955年「アメリカン・スクール」で芥川賞。

1966年『抱擁家族』で谷崎潤一郎賞。

1972年『私の作家評伝』で芸術選奨文部大臣賞。

1981年『私の作家遍歴』で日本文学大賞

1982年日本芸術院賞。

1983年『別れる理由』で野間文芸賞。

1998年『うるわしき日々』で読売文学賞。

2006年10月26日歿。

主な著作

長編

- 『島』

- 『裁判』

- 『夜と昼の鎖』

- 『墓碑銘』

- 『女流』

- 『抱擁家族』

- 『美濃』

- 『別れる理由』

- 『菅野満子の手紙』

- 『寓話』

- 『静温な日々』

- 『暮坂』

- 『うるわしき日々』

- 『各務原・名古屋・国立』

- 『残光』

作品集

- 『小銃』

- 『アメリカン・スクール』

- 『微笑』

- 『残酷日記』

- 『チャペルのある学校』

- 『愛の完結』

- 『愉しき夫婦』

- 『弱い結婚』

- 『階段のあがりはな』

- 『異郷の道化師』

- 『ハッピネス』

- 『釣堀池』

- 『女たち』

- 『月光』

- 『平安』

- 『こよなく愛した』

- 『殉教・微笑』

- 『月光・暮坂 小島信夫後期作品集』