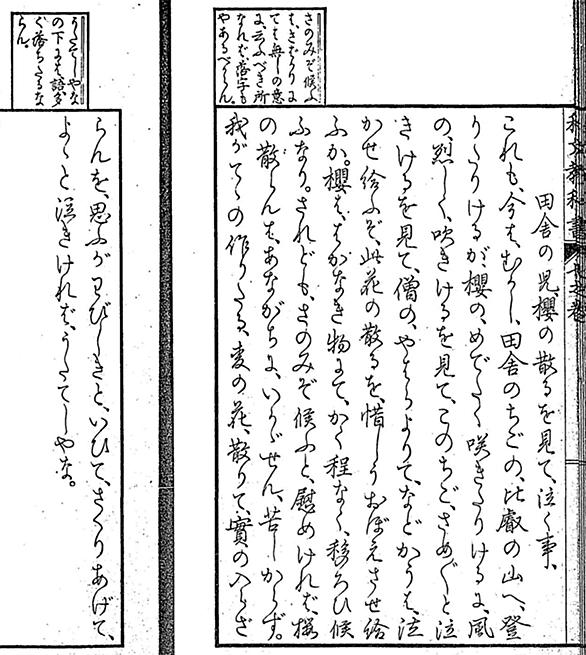

稚児

(一般)

【ちご】

単に幼児/子供のことを指す場合と、特定の役割を担う幼児/子供のことを指す場合とがある。

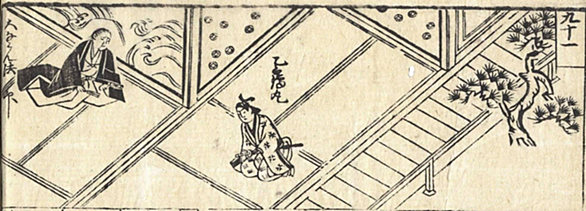

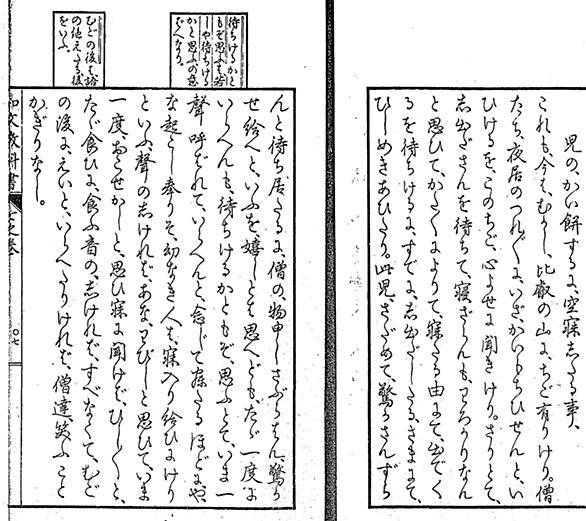

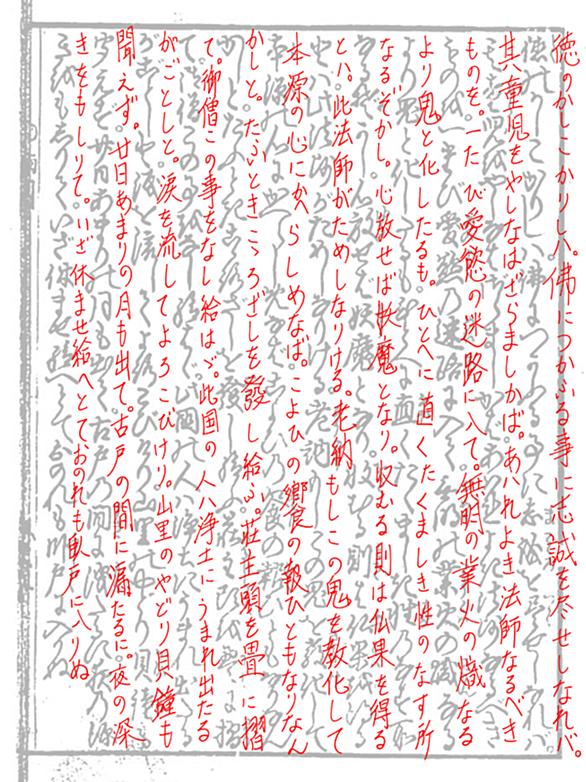

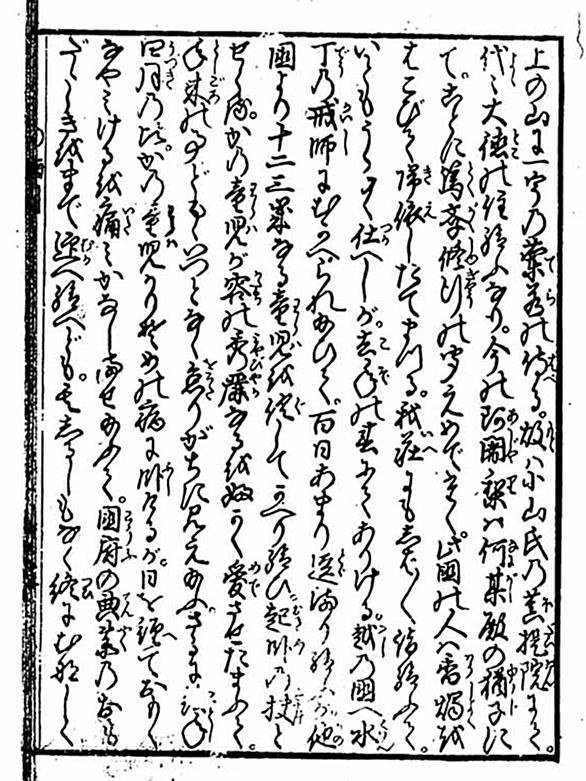

寺社や公家社会における稚児

寺や神社や公家に召し遣わされる少年。このなかで寺のそれは特に“寺稚児”とも呼ばれ、一般的な小坊主の少年とは違い、坊主頭ではなかった。

祭事における稚児

寺社の祭事において、特有の装束に身を包んで巡行する、男児ないしは女児。巫女装束に、化粧を施し、天冠と呼ばれる冠を被って、額に位星を描く、というようなものが有名。

衆道における稚児

武家や寺などにおいて、主の男色の相手として囲われる少年。