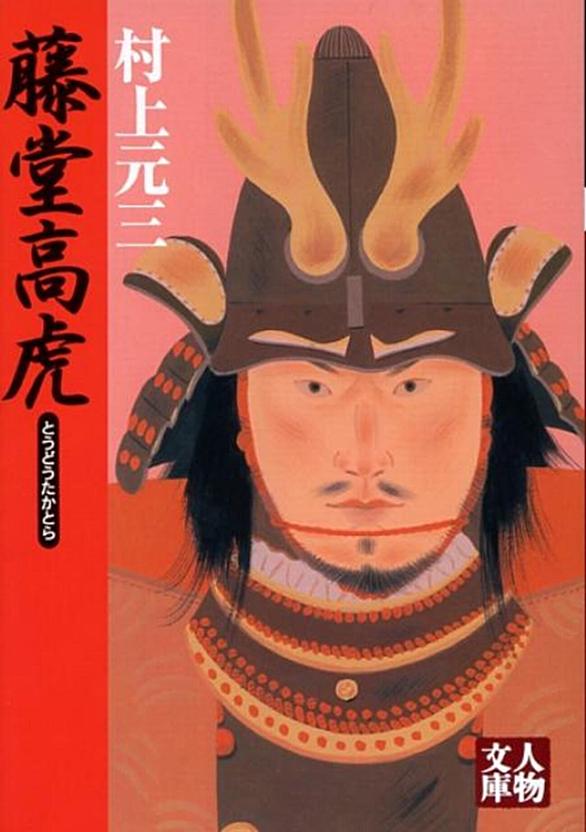

藤堂高虎

(社会)

【とうどうたかとら】

織田・豊臣・徳川を含む10人の主君に仕えたことで有名な戦国武将。(1556-1630)

近江の出身。

足軽の子として生まれ、武功を立てて頭角を現した後、主君を変える度に自分の知行を増やしていった。出自については多数説がある。

- 宇多源氏佐々木氏族説

- 平氏説

- 藤原氏説*1

など

また、天下が統一に向かい始めると、築城という戦場以外でも功を上げる技術を身につけるなど、人物と時代を見る目に優れた武将であったと評価される。

その後、秀吉には伊予宇和島7万石の大名として取り立てられるなどの豊臣恩顧の武将でありながら、秀吉の死後は真っ先に徳川に付き、関ヶ原では東軍として戦った。戦後、伊予今治20万石を経て伊勢伊賀など32万石に封ぜられた。

その後は「主君を何度も変えた者」として家康や譜代大名に警戒されながらも、大坂の陣では、家康本陣を奇襲しようとした長宗我部盛親隊を相手に、甚大な被害を出しながらも奮闘するなどして家康の信頼を勝ち取とった。江戸初期における外様大名の大粛正をくぐり抜けただけでなく、家康に「国に大事があるときは、高虎を第一とせよ」とまで信頼される存在となった。

また、築城の名手としては加藤清正と並び称される存在である。

主君の遍歴

*1:藤原道長の子、長家の子孫『寛政重修諸家譜』による