ポジティブ心理学

(一般)

【ぽじてぃぶしんりがく】

(英語: positive psychology)

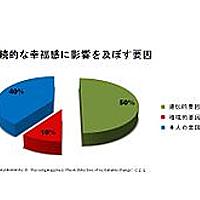

個人や社会を繁栄させるような強みや長所を研究する、近年注目されている心理学の一分野。ただ精神疾患を治すことよりも、通常の人生をより充実したものにするための研究がなされている。即ち、ポジティブ心理学は、デベロップメント・カウンセリングの一分野である。

- 作者: バーバラ・フレドリクソン,植木理恵,高橋由紀子

- 出版社/メーカー: 日本実業出版社

- 発売日: 2010/06/24

- メディア: 単行本

- 購入: 7人 クリック: 538回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

- 作者: 松本徳千

- 出版社/メーカー: 秀和システム

- 発売日: 2010/02/22

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 205回

- この商品を含むブログ (2件) を見る

世界でひとつだけの幸せ―ポジティブ心理学が教えてくれる満ち足りた人生

- 作者: マーティンセリグマン,Martin E.P. Seligman,小林裕子

- 出版社/メーカー: アスペクト

- 発売日: 2004/06/15

- メディア: 単行本

- 購入: 5人 クリック: 127回

- この商品を含むブログ (23件) を見る