藤原正彦

(読書)

【ふじわらまさひこ】

[プロフィール]

1943年7月 旧満州新京生まれ。

父:新田次郎氏(直木賞作家。『孤高の人』、『八甲田山死の彷徨』など)

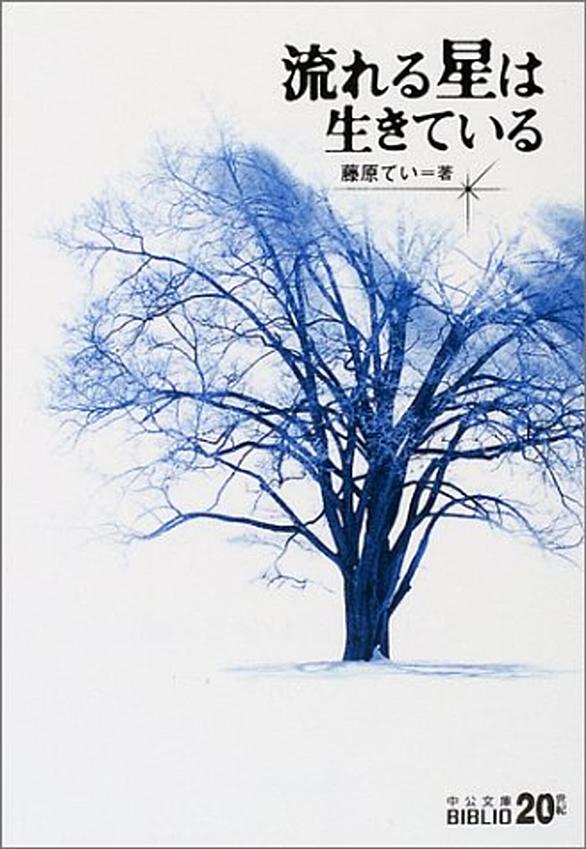

母:藤原てい氏(『流れる星は生きている』)

東京大学理学部卒業。東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。理学博士。

現在、お茶の水女子大学理学部数学科教授。

2000年からお茶の水女子大学附属図書館長も兼任。

専門は数論。哲学科の土屋賢二と並ぶお茶大の看板教授。

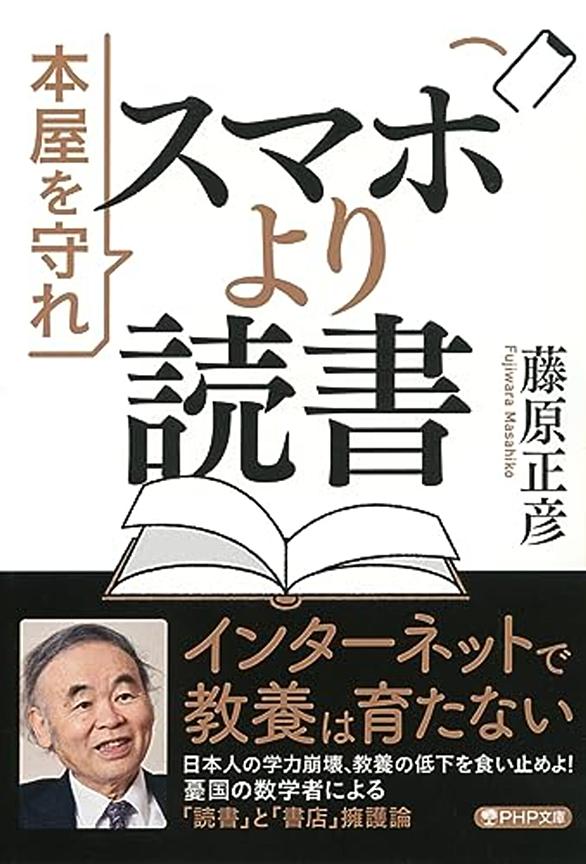

[著書]

-

- 『若き数学者のアメリカ』

- 『遙かなるケンブリッジ』

- 『数学者の休憩時間』

- 『父の威厳 数学者の意地』

- 『古風堂々数学者』

- 『心は孤独な数学者』

- 『天才の栄光と挫折―数学者列伝』

- 『祖国とは国語 』

- 『若き数学者のアメリカ』

- 『数学者の言葉では』

- 『父の旅 私の旅』

- 『国家の品格』

リスト::数学関連