言語

(コンピュータ)

【げんご】

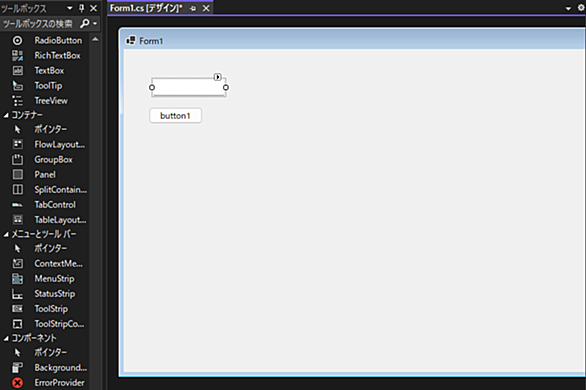

(略称として用いられて)「PCを動かすプログラミング専用の」言語というニュアンスで用いられる。PC言語。

「」の部分が重要なだけに、略するとほとんど何がなんだかわからないのが難点であるが、文脈で判断するしかない。

この場合、人文系の大きなテーマである言語論とは全く違う大きな別領域の話になるので、それがある言語(や思考形式や文化など広範囲の問題)にまつわる話なのか、或いは、プログラミングの形式のことなのだろうかということを常に峻別して考えないと、混乱が生じることがあると思われます。