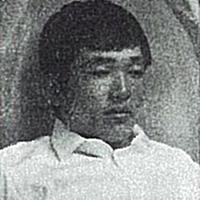

赤瀬川原平

(アート)

【あかせがわげんぺい】

芸術家。作家、画家。

ハイレッド・センター、櫻画報、路上観察學会、トマソン観測センター、ライカ同盟、日本美術応援団などの活動を行う。

千円札を印刷して芸術作品としたため、刑事事件に問われ有罪となった(千円札裁判)。また、老人力を提案するなど独特の視点を持つ。

小説家としての筆名は尾辻克彦。

参考リンク:http://www.pluto.dti.ne.jp/~imasa/akas.html

2014年10月26日死去。享年77。

:芸術家

関連語 リスト::写真家

著作一覧(赤瀬川原平名義)

- ドキュメント日本人. 第10. -- 学芸書林, 1969

- オブジェを持った無産者 / 赤瀬川原平. -- 現代思潮社, 1970

- つげ義春の世界. -- 青林堂, 1970

- 現代マンガ悲歌. -- 青林堂, 1970

- 桜画報永久保存版 / 赤瀬川原平. -- 桜画報社, 1971

- あいまいな海 / 赤瀬川原平. -- 大門出版美術出版部, 1971. -- (絵次元)

- 追放された野次馬 / 赤瀬川原平. -- 現代評論社, 1972

- 桜画報・激動の千二百五十日 / 赤瀬川原平. -- 青林堂, 1974

- 夢泥棒 / 赤瀬川原平. -- 学芸書林, 1975

- 鏡の町皮膚の町 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1976

- 桜画報大全 / 赤瀬川原平. -- 青林堂, 1977.7

- 「猫町」の絵本. -- 北宋社, 1979.3

- 本物そっくりの夢 / 尾辻克彦,赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1981.11

- 椎名町「ラルゴ」魔館に舞う / 長谷川龍生[他]. -- 造形社, 1982.7. -- (シリーズ詩画物語 ; 魔)

- 純文学の素 / 赤瀬川原平. -- 白夜書房, 1982.8

- 妄想映画館 / 赤瀬川原平. -- 駸々堂出版, 1984.4

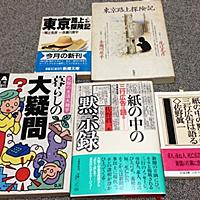

- 東京ミキサー計画 / 赤瀬川原平. -- PARCO出版局, 1984.3. -- (PARCO picture backs)

- いまやアクションあるのみ! / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1985.1. -- (水星文庫)

- 外骨という人がいた! / 赤瀬川原平. -- 白水社, 1985.2

- ピストルとマヨネーズ / 赤瀬川原平. -- 中央公論社, 1985.8. -- (中公文庫)

- 桜画報大全 / 赤瀬川原平. -- 新潮社, 1985.10. -- (新潮文庫)

- 路上観察学入門 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1986.5

- 東京路上探険記 / 尾辻克彦[他]. -- 新潮社, 1986.7

- 超芸術トマソン / 赤瀬川原平. -- 白夜書房, 1986.5

- 使い捨て考現学 / 赤瀬川原平,新美康明と使い捨て考現学会. -- 実業之日本社, 1987.10

- 超芸術トマソン / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1987.12. -- (ちくま文庫)

- 芸術原論 / 赤瀬川原平. -- 岩波書店, 1988.7

- 京都おもしろウォッチング / 赤瀬川原平[他]. -- 新潮社, 1988.9. -- (とんぼの本)

- トマソン黙示録 / 赤瀬川原平. -- 佐谷画廊, 1988

- 円盤伝説 / 赤瀬川原平. -- 青林堂, 1989.1

- 超私小説の冒険 / 赤瀬川原平. -- 岩波書店, 1989.3. -- (作家の方法)

- 科学と抒情 / 赤瀬川原平. -- 青土社, 1989.3

- 利休 / 赤瀬川原平. -- 淡交社, 1989.8

- 東京路上探険記 / 尾辻克彦,赤瀬川原平. -- 新潮社, 1989.10. -- (新潮文庫)

- 宇宙の御言 / 赤瀬川原平,渡辺和博. -- ネスコ, 1989.12

- 千利休無言の前衛 / 赤瀬川原平. -- 岩波書店, 1990.1. -- (岩波新書)

- 純文学の素 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1990.3. -- (ちくま文庫)

- ちょっと映画に行ってきます / 赤瀬川原平. -- キネマ旬報社, 1990.1

- じろじろ日記 / 赤瀬川原平. -- 毎日新聞社, 1990.10

- 芸術原論 / 赤瀬川原平. -- 岩波書店, 1991.8. -- (同時代ライブラリー ; 78)

- ルーヴル美術館の楽しみ方 / 赤瀬川原平,熊瀬川紀. -- 新潮社, 1991.11. -- (とんぼの本)

- 外骨という人がいた! / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1991.12. -- (ちくま文庫)

- 村と森のファンタジー / 赤瀬川原平. -- 学習研究社, 1991.5. -- (私のナイーブ・アート館 ; 3)

- 科学と抒情 / 赤瀬川原平. -- 新潮社, 1992.3. -- (新潮文庫)

- 辞世のことば. -- 講談社, 1992.5

- 紙がみの横顔 / 赤瀬川原平. -- 文芸春秋, 1992.7

- こいつらが日本語をダメにした / 赤瀬川原平. -- 東京書籍, 1992.9

- 少年とオブジェ / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1992.8. -- (ちくま文庫)

- 赤瀬川原平の名画読本 / 赤瀬川原平. -- 光文社, 1992.11. -- (カッパ・ブックス)

- 二つ目の哲学 / 赤瀬川原平. -- 大和書房, 1993.4

- 花の肖像 / 赤瀬川原平. -- ブロンズ新社, 1993.3

- 仙人の桜、俗人の桜 / 赤瀬川原平. -- 日本交通公社出版事業局, 1993.6

- 少年とグルメ / 赤瀬川原平. -- 講談社, 1993.6. -- (講談社文庫)

- 名画読本. 日本画編 / 赤瀬川原平. -- 光文社, 1993.9. -- (カッパ・ブックス)

- 島の時間 / 赤瀬川原平. -- 平凡社, 1993.8

- つげ義春全集. 7. -- 筑摩書房, 1993.10

- 正体不明 / 赤瀬川原平. -- 東京書籍, 1993.10

- 路上観察学入門 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1993.12. -- (ちくま文庫)

- ごちそう探検隊 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1994.2. -- (ちくま文庫)

- イギリス正体不明 / 赤瀬川原平. -- 東京書籍, 1994.10

- 猫の宇宙 / 赤瀬川原平. -- 柏書房, 1994.10

- 反芸術アンパン / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1994.10. -- (ちくま文庫)

- 異次元が漏れる / 秋山さと子,赤瀬川原平. -- 大和書房, 1994.12

- 東京ミキサー計画 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1994.12. -- (ちくま文庫)

- 鵜の目鷹の目 / 赤瀬川原平. -- 日本カメラ社, 1994.12

- 赤瀬川原平の冒険 / 赤瀬川原平[他]. -- 「赤瀬川原平の冒険」実行委員会, c1995

- ちょっと触っていいですか / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1995.2

- ゴムの惑星 / 赤瀬川原平. -- 誠文堂新光社, 1995.3

- 赤瀬川原平の冒険 / 赤瀬川原平[他]. -- 「赤瀬川原平の冒険」実行委員会, c1995

- ベルリン正体不明 / 赤瀬川原平. -- 東京書籍, 1995.10

- 新解さんの謎 / 赤瀬川原平. -- 文芸春秋, 1996.7

- 目利きのヒミツ / 赤瀬川原平. -- 岩波書店, 1996.6

- 日本にある世界の名画入門 / 赤瀬川原平. -- 光文社, 1996.7. -- (カッパ・ブックス)

- ベトナム低空飛行 / 赤瀬川原平. -- ビジネス社, 1996.8

- ライカ同盟NAGOYA大写撃! / 赤瀬川原平. -- 風媒社, 1996.6

- じろじろ日記 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1996.8. -- (ちくま文庫)

- 常識論 / 赤瀬川原平. -- 大和書房, 1996.12

- トマソン大図鑑. 空の巻 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1996.12. -- (ちくま文庫)

- トマソン大図鑑. 無の巻 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1996.12. -- (ちくま文庫)

- こいつらが日本語をダメにした / 赤瀬川原平,ねじめ正一,南伸坊. -- 筑摩書房, 1997.4. -- (ちくま文庫)

- 香港頭上観察 / 赤瀬川原平. -- 小学館, 1997.7

- 我輩は施主である / 赤瀬川原平. -- 読売新聞社, 1997.8

- 金属人類学入門 / 赤瀬川原平. -- 日本カメラ社, 1997.3

- フェルメールの眼 / ヨハネス・フェルメール[他]. -- 講談社, 1998.3. -- (赤瀬川原平の名画探険)

- ルソーの夢 / アンリ・ルソー[他]. -- 講談社, 1998.3. -- (赤瀬川原平の名画探険)

- ちょっと触っていいですか / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1998.2. -- (ちくま文庫)

- 老人とカメラ / 赤瀬川原平. -- 実業之日本社, 1998.4

- 老人力のふしぎ / 赤瀬川原平. -- 朝日新聞社, 1998.10

- 印象派の水辺 / モネ[他]. -- 講談社, 1998.7. -- (赤瀬川原平の名画探険)

- 老人力 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1998.9

- 困った人体 / 赤瀬川原平. -- マガジンハウス, 1998.4

- その日の結論 / 赤瀬川原平. -- 日本放送出版教会, 1998.5

- 明解ぱくぱく辞典 / 赤瀬川原平. -- 中央公論社, 1998.12. -- (中公文庫)

- 中古カメラあれも欲しいこれも欲しい / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1999.2

- 新解さんの謎 / 赤瀬川原平. -- 文藝春秋, 1999.4. -- (文春文庫)

- 優柔不断術 / 赤瀬川原平. -- 毎日新聞社, 1999.6

- ライカ同盟 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1999.6. -- (ちくま文庫)

- 老人力自慢 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1999.6

- 奥の横道 / 赤瀬川原平. -- 日本経済新聞社, 1999.7

- 「ふと…」の芸術工学 / 吉武泰水,鈴木成文[他]. -- 工作舎, 1999.9. -- (神戸芸術工科大学レクチャーシリーズ)

- 老人力. 2 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 1999.9

- ニャーンズ・コレクション / 赤瀬川原平. -- 小学館, 1999.12

- 老人力 [点字資料] / 赤瀬川原平. -- 視覚障害者支援総合センター, 1999.6

- 赤瀬川原平の名画読本 [点字資料] / 赤瀬川原平. -- 日本ライトハウス, 1999.1

- 島の時間 / 赤瀬川原平. -- 平凡社, 1999.3. -- (平凡社ライブラリー)

- わかってきました。 / 赤瀬川原平. -- 講談社, 2000.1

- 日本美術応援団 / 赤瀬川原平,山下裕二. -- 日経BP社, 2000.2

- 広重ベスト百景 / 歌川広重[他]. -- 講談社, 2000.2. -- (赤瀬川原平の名画探険)

- 赤瀬川原平の今月のタイトルマッチ / 赤瀬川原平. -- ギャップ出版, 2000.6

- 中古カメラウィルス図鑑 / 赤瀬川原平. -- 小学館, 2000.6. -- (Shotor library)

- ゼロ発信 / 赤瀬川原平. -- 中央公論新社, 2000.9

- 中古カメラウィルス図鑑 / 赤瀬川原平. -- 新版. -- 小学館, 2000.11. -- (Shotor library)

- 悩ましき買物 / 赤瀬川原平. -- フレーベル館, 2000.4

- 我輩は病気である / 赤瀬川原平. -- マキノ出版, 2000.4

- 赤瀬川原平の今月のタイトルマッチ / 赤瀬川原平. -- ギャップ出版, 2000.6

- 赤瀬川原平のブータン目撃 / 赤瀬川原平. -- 淡交社, 2000.9

- 仙人の桜、俗人の桜 / 赤瀬川原平. -- 平凡社, 2000.3. -- (平凡社ライブラリー)

- 京都、オトナの修学旅行 / 赤瀬川原平,山下裕二. -- 淡交社, 2001.3

- よみもの無目的 / 赤瀬川原平. -- 光文社, 2001.3

- 我輩は施主である / 赤瀬川原平. -- 中央公論新社, 2001.1. -- (中公文庫)

- 地球に向けてアクセルを踏む / 赤瀬川原平. -- 誠文堂新光社, 2001.5

- 全面自供! / 赤瀬川原平. -- 晶文社, 2001.7

- ライカ同盟パリ解放 / 赤瀬川原平,秋山祐徳太子,高梨豊. -- アルファベータ, 2001.7

- 猫の宇宙 / 赤瀬川原平. -- 中央公論新社, 2001.4. -- (中公文庫)

- 困った人体 / 赤瀬川原平. -- 講談社, 2001.8. -- (講談社+α文庫)

- 中古カメラ大集合 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 2001.9

- 老人力のふしぎ / 赤瀬川原平. -- 朝日新聞社, 2001.9. -- (朝日文庫)

- 図説アイ・トリック / 種村季弘,赤瀬川原平,高柳篤. -- 河出書房新社, 2001.10. -- (ふくろうの本)

- 老人力 / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 2001.9. -- (ちくま文庫)

- 買いも買ったり / 林望[他]. -- 光文社, 2001.4. -- (光文社文庫)

- 老いてはカメラにしたがえ / 赤瀬川原平. -- 実業之日本社, 2002.4

- 雪舟応援団 / 赤瀬川原平,山下裕二. -- 中央公論新社, 2002.3

- 悩ましき買物 / 赤瀬川原平. -- 光文社, 2002.6. -- (知恵の森文庫)

- 目利きのヒミツ / 赤瀬川原平. -- 光文社, 2002.9. -- (知恵の森文庫)

- 猫の文明 / 赤瀬川原平. -- 毎日新聞社, 2002.9

- 東京涸井戸鏡 / 赤瀬川原平,秋山祐徳太子,高梨豊. -- アルファベータ, 2002.9

- 軽老モーロー会議中 / 東海林さだお,赤瀬川原平. -- 新潮社, 2002.2

- 老人力. 1 / 赤瀬川原平. -- 大活字, 2002.2. -- (大活字文庫 ; 22)

- 老人力. 2 / 赤瀬川原平. -- 大活字, 2002.2. -- (大活字文庫 ; 22)

- 福島県文学全集. 第2期(随筆・紀行・詩編)第5巻(現代編2) / 木村幸雄[他]. -- 郷土出版社, 2002.11

- 路上の神々 / 赤瀬川原平. -- 佼成出版社, 2002.11

- ケダモノ時代 / 赤瀬川原平. -- 毎日新聞社, 2002.12

- 中古カメラの愉しみ / 赤瀬川原平. -- 光文社, 2003.2. -- (知恵の森文庫)

- 老人とカメラ / 赤瀬川原平. -- 筑摩書房, 2003.2. -- (ちくま文庫)