部分

このタグの解説について

この解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。関連ブログ

ネットで話題

もっと見る関連ブログ

レッスン効果

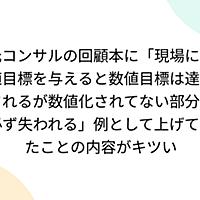

子音母音をはめることについては、ここ2週間ほど様々な人の歌唱を聞く中で、また自分でも部分ですが試してみる中で、きっとこういうことをおっしゃっているんだなということが、ほぼわかってきました。