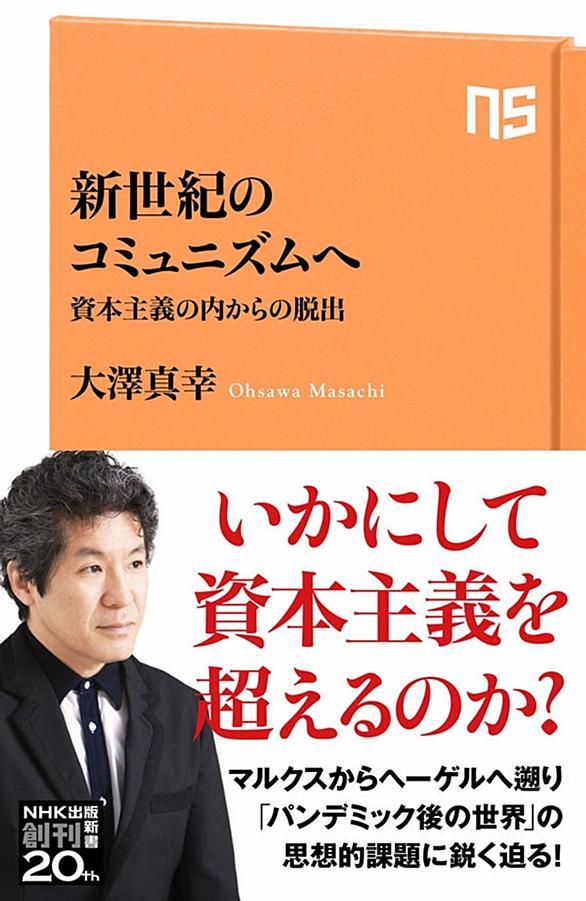

大澤真幸

(読書)

【おおさわまさち】

リスト::学者::社会科学

専門は比較社会学、数理社会学。

略歴

- 1958.10.15 長野県松本市生まれ

- 1987.3 東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得修了

- 1987.4-90.9 東京大学文学部助手

- 1990.10-92.3 千葉大学文学部講師

- 1990.2.14 東京大学社会学研究科より社会学博士号取得 『行為の代数学』による

- 1992.4-98.3 千葉大学文学部助教授

- 1997.4より 京都大学人間・環境学研究科助教授

- 2007.4より 京都大学人間・環境学研究科教授

- 2009年9月1日、辞職

主著

- 『行為の代数学』青土社 1988.12 博士論文

- 『身体の比較社会学?』勁草書房1990.4

- 『資本主義のパラドックス -- 楕円幻想』新曜社 1991.11

- 『身体の比較社会学?』勁草書房 1992.9

- 『意味と他者性』勁草書房 1994.11

- 『電子メディア論』新曜社, 全352頁, 1995.6

- 『虚構の時代の果て--オウムと世界最終戦争』ちくま新書 1996.6

- 『性愛と資本主義』青土社 1996.7

- 『恋愛の不可能性について』春秋社 1998.6,

- 『戦後の思想空間』ちくま新書 1998.7,

- 『行為の代数学』青土社

- 『見たくない思想的現実を見る』2002.04(金子勝との共著)

- 『文明の内なる衝突 テロ後の世界を考える』NHKブックス 2002.06

- 『自由を考える 9・11以降の現代思想』NHKブックス 2003.04(東浩紀との共著)

- 『帝国的ナショナリズム』青土社 2004.11

- 『現実の向こう』春秋社 2005.02

- 『思想のケミストリー』紀伊國屋書店 2005.07

- 『テロの社会学』新書館 2005.10(佐伯啓思との共著)

- 『美はなぜ乱調にあるのか』青土社 2005.11

- 『ナショナリズムの由来』講談社 2007.06

- 『不可能性の時代』岩波新書 2008.04

- 『逆接の民主主義』角川Oneテーマ21 2008.04

- 『<自由>の条件』講談社 2008.05

解説

- 『情報様式論』マーク・ポスター,岩波現代文庫

- 『M/世界の、憂鬱な先端』吉岡忍,文芸春秋文庫,

- 『コロンバイン・ハイスクール・ダイアリー』ブルックス・ブラウン、ロブ・メリット,太田出版

- 『ハイデガーとハバーマスと携帯電話』ジョージ・マイアソン,岩波書店

- 『私とハルマゲドン』竹熊健太郎,ちくま文庫