暗黙知

(一般)

【あんもくち】

言葉や図式として表現できないが、明らかに存在する知識。反意語は形式知。tacit knowledge。

概要

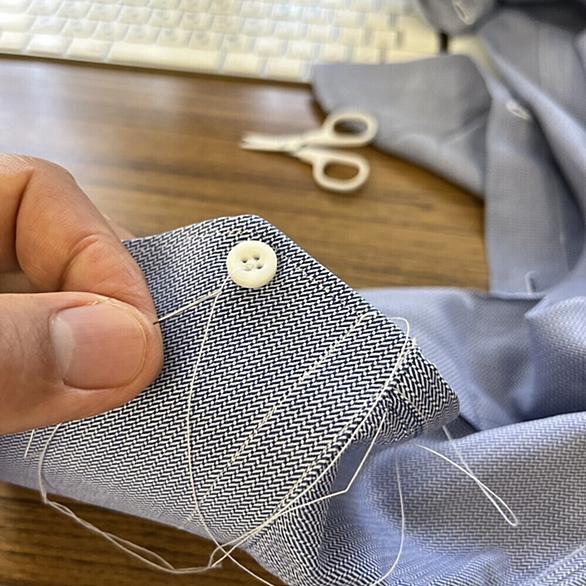

例えば自転車に乗るということは複雑なテクニックや体感を必要とするが、練習すればだいたいの人が乗ることが出来る。

言葉で学ばなくても視覚的・体感的に覚えることで伝達される「職人技」もまた「暗黙知」である。

参考

- マイケル・ポランニー『暗黙知の次元』(ISBN:4480088164)

- 作者: マイケルポランニー,Michael Polanyi,高橋勇夫

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2003/12/01

- メディア: 文庫

- 購入: 24人 クリック: 126回

- この商品を含むブログ (76件) を見る