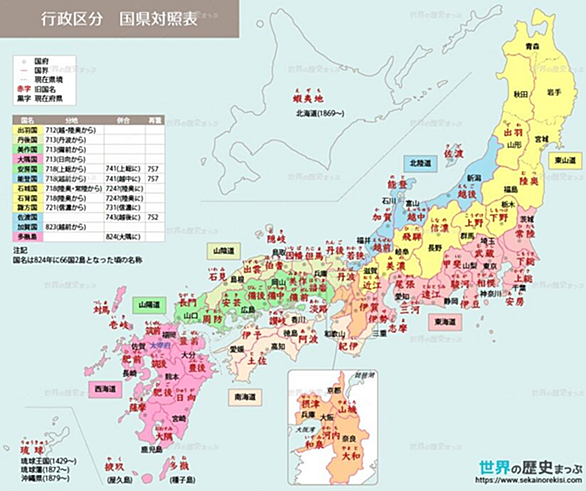

令制国

(地理)

【りょうせいこく】

律令制に基づき設置された日本の地方行政区。奈良時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位であった。律令国ともいう。俗に「旧国名」と呼ばれるもの。

廃藩置県の後、府県の整理が進んで多くの府県が1つ以上の令制国の版図を包含するようになると、従来の令制国による地方区分は府県による区分で代用できるようになった。これにより令制国は郵便の宛名などの日常的用法からは姿を消したが、正式に廃止されたことはなく、現在も

- 県の別名、雅称として

- 府県内部の地域区分として

- 都市名、駅名、郵便局名などで他地域の同名のものと区別するための接頭辞として

使用されることがある。