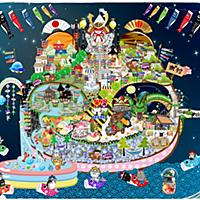

端午の節句

(一般)

【たんごのせっく】

五節句の一つで、5月5日に当たる。

別名・菖蒲の節句、男子の節句と呼ばれている。

この日に兜や鎧を床の間に飾ったり、菖蒲湯に入ったりするなどの風習はここから来ている。

由来

古代中国で菖蒲を用いて厄除けや毒除けを行ったことがもとになっている。

江戸時代には武士たちによって「菖蒲」が「尚武」とかけられ、毎年5月5日は大名や旗本が式服で江戸城に参り、将軍にお祝いを奉じる重要な節目の日とされていた。

やがてその風習は民衆にも広がり、兜や鎧、こいのぼりを飾って男の子の誕生と成長を祝う行事とされた。

食べ物

- ちまき

- 柏餅