映画もう一つのベストテン2024 『ドリーム・シナリオ』ニコラス・ケイジの怪演に驚嘆した

映画もう一つベストテン2024(B面)

映画の面白さの観点から、もう一つのベストテンを選出してみました。

【外国映画】

①ドリーム・シナリオ(クリストファー・ボルグリ)

②アイアンクロー(ショーン・ダーキン)

③ありふれた教室(イルケル・チャタク)

➄悪魔と夜ふかし(コリン&キャメロン・ケアンズ)

⑥胸騒ぎ(クリスチャン・タフドルップ)

⑨墓泥棒と失われた女神(アリーチェ・ロルヴァケル)

映画ベストテン2024 『夜の外側』に圧倒されました

映画ベストテン2024

今年は、久々に80本を映画館にて観ることができました。

ベストテンは『キネマ旬報 2025年1月号 』の「2024年キネマ旬報・読者選出用作品リスト」から選びました。

【外国映画】

①夜の外側(マルコ・ベロッキオ)

②至福のレストラン(フレデリック・ワイズマン)

③哀れなるものたち(ヨルゴス・ランティモス)

④シビル・ウォー(アレックス・ガーランド)

➄落下の解剖学(ジュスティーヌ・トリエ)

⑦瞳をとじて(ビクトル・エルセ)

⑧関心領域(ジョナサン・グレイザー)

⑨人間の境界(アグニエシュカ・ホランド)

⑩憐れみの3章(ヨルゴス・ランティモス)

次点:二つの季節しかない村(ヌリ・ビルゲ・ジェイラン)

【日本映画】

①悪は存在しない(濱口竜介)

③あんのこと(入江悠)

④侍タイムスリッパー(安田淳一)

➄正体(藤井道人)

⑥十一人の賊軍(白石和彌)

⑦愛に乱暴(森ガキ侑大)

⑧海の沈黙(若松節朗)

⑨お母さんが一緒(橋口亮輔)

次点:ナミビアの砂漠(山中瑶子)

ブログ休載について

本ブログは2023年11月9日現在、休載中です。

ブログ再開は、2024年を予定しています。

そして漱石はつづく

漱石関連文献

林原耕三『漱石山房の人々』(講談社文芸文庫,2022.02)の復刊

森まゆみが永井荷風『鴎外先生』(中公文庫,2019)の「解説 鴎外と荷風」のなかで記している。

残念なことだが、亡くなってのちも読みつがれる作家はきわめて少ない。有名な賞の作家でも次の受賞者が出てくると古い方から消えていく。そういうことを繰り返し見ているうちに、あることに気づいた。それは亡くなった時に後輩が騒がなければいけないということだ。大正11年七月九日森鴎外が亡くなった時に、永井荷風は見事にその役を務めた。(308頁『鴎外先生』)

全集刊行後は、事あるごとにに「全集を読め」と旗を振る必要がある。(310頁『鴎外先生』)

鴎外の場合は、門弟や弟子はいなかった。だから永井荷風がその役目を担ったわけだ。

鴎外の場合と正反対なのが夏目漱石である。漱石には多くの門弟がいた。木曜会に参加する知識人たちである。漱石死後、次々と、<漱石論>や<漱石伝記>を出版し、漱石に関するあらゆる情報が提供されて行く。

漱石の弟子のなかで、漱石に関する最後の書物『漱石山房の人々』(1971)を出した林原耕三は、漱石の妻へヴェロナールを一週間分提供したことを後悔の思いをもって告白している。林原耕三は、それが『行人』の文章に表れていることの告白は、作品分析にどうように関係するのか、これまでの論考ではあまり問題にされていない。

もう一点は、<則天去私>神話を、林原耕三が先生・漱石からの発言があったことの強調にある。

「文献主義批判」を、特に江藤淳の漱石論や『漱石とその時代』に対する批判として「文献」よりも関係者の記憶を優先するかのごときものであり、極論排除の意味からいずれも排したい。

現在のところ、漱石論は出尽くした感があり、赤木桁平『夏目漱石』を嚆矢として、夏目鏡子述、松岡譲筆録『漱石の思い出』(1928)が出版され、それに異論を唱え、膨大な資料を用いた弟子による決定版ともいうべき小宮豊隆著『夏目漱石』(1938)でほぼ伝記的な漱石像が決定されている。

今回復刊された、林原耕三『漱石山房の人々』(講談社文芸文庫,2022)は、講談社の元版を仮名遣いを現代仮名遣いにあらためたのみで、解説は山崎光夫が担当している。山崎光夫は、『胃弱・癇癪・夏目漱石ー持病で読み解く文士の生涯』(講談社メチエ,2019)の著書*1がある。

わたくし自身の漱石問題は、なぜ「三角関係」を繰り返し、小説に書いたのか。ホモソーシャルな男二人の間にひとりの女性を巡り、三角関係となり昇華できない陥穽に陥るのはなぜなのか。『三四郎』は例外であり、『坊っちゃん』が赤シャツと山嵐の闘争の終末期に四国のM市に赴任し、山嵐に加担してのち、東京へ帰る話であったように、『三四郎』は、野々宮と美祢子の恋愛が終わる頃、熊本から上京し美禰子に翻弄される話である。その点では、『三四郎』と『坊っちゃん』は逆ベクトルの同じ物語と言っていいだろう。『それから』から『こころ』までは、「三角関係」が繰り返される。最後の『明暗』は、お延と清子に津田が係わる「三角関係」になっているが未完である。

もう一点は、<則天去私>神話の解体であり、漱石没後、死去直前の木曜会で漱石が発言したと思われる「則天去私」について、松岡譲・森田草平・小宮豊隆等が、漱石の到達した悟りの境地とする説が、門下生によって共有され、今もその神話が生きている。

しかしながら、<則天去私>神話は、1950年代、江藤淳によって解体された。

柄谷行人は「意識と自然」のなかで、漱石が『明暗』を書き出す前、大正五年元旦に「点頭録」を書いたところに注目し、

驚くべき事は、これと同時に、現在の我が天地を蔽ひ尽して儼存してゐるといふ確実な事実である。一挙手一投足の末に至る迄まで此「我」が認識しつゝ絶えず過去へ繰越してゐるといふ動かしがたい真境である。だから其処に眼を付けて自分の後を振り返ると、過去は夢所ではない。炳乎として明らかに刻下の我を照しつゝある探照燈のやうなものである。従つて正月が来るたびに、自分は矢張り世間並に年齢を取つて老い朽ちて行かなければならなくなる。/生活に対する此この二つの見方が、同時にしかも矛盾なしに両存して、普通にいふ所の論理を超越してゐる異様な現象に就いて、自分は今何も説明する積はない。又解剖する手腕も有たない。たゞ年頭に際して、自分は此この一体二様の見解を抱いて、わが全生活を、大正五年の潮流に任せる覚悟をした迄である。(628頁「点頭録」『漱石全集16』)

私はこれ(「点頭録」の引用文)を悟りを開いた人間のいうことばとして読む気になれない。あまりに痛々しい「覚悟」が感じられるからである。(81頁『増補漱石論集成』)

と柄谷行人は記している。わたくしは、この柄谷行人の理解に賛同する。

漱石門下乃至周辺の人物の漱石語りの本は、今回の林原耕三『漱石山房の人々』出版で終わりでよい。周辺の人物が語ることは、語る人の主観が入るので、やはり漱石が残したテクストを信頼したい。

残された問題は、漱石はなぜ「三角関係」を書き続けたのか、である。

林原耕三『漱石山房の人々』のなかで、「鏡子夫人」の次の文章を引用しておきたい。

奥さんに就いては世間にいろいろの誤解がある。姉御風であり、陽気なことが好きではあったが、成金趣味の見栄坊ではなかった。自分を可愛がってくれる夫なら泥棒でもいいと言われた説がある。私は奥さんの切ない表現として同情はするが、所詮は先生の世界の人ではなかったのである。(113頁『漱石山房の人々』)

漱石の妻が、「先生の世界の人ではなかった」からこそ、漱石は作家として優れた作品を残し得たともいえよう。

なお林原耕三は、最初の『漱石全集』編纂時に漱石の多くの作品を校正した経験から「漱石文法」を作成した。このあたりの経緯は、「初刊漱石全集の校正について」に詳細に記されている。「漱石文法」は、森田草平・林原耕三・内田百閒の三人が作成したと全集の月報に記載されているが、

とあり、安倍能成が林原耕三の大学卒業を優先させることを理由に、全集編集部から締め出されたようだ。この間の事情について、おそらく怒りに近い思いを持って「初刊漱石全集の校正について」を書いたようだ。

『夏目漱石周辺人物事典』によれば、林原耕三の項目に以下の記述がある。

漱石山房に出入りする所謂門下生の中でも、安倍能成は極端に耕三を嫌い、「まず大学を卒業するのが先だ」と言って、『漱石全集』の編集委員から締め出し、排斥した。漱石が金に困った耕三に内職として校正をしばしば頼み、安倍が校正をしたいと漱石に希望を出しても、耕三が手放さなかったことが影響しているかもしれない。(440頁)

林原耕三は、安倍能成が耕三の大学卒業を優先させることが先だと編集委員から締め出された。にもかかわらず、「漱石文法」を編集委員へ提出した功績は、評価されなければならないだろう。

石原千秋・小森陽一『なぜ漱石は終わらないのか』(河出書房新社,2022.03)

最近出版された石原千秋・小森陽一『なぜ漱石は終わらないのか』(河出書房新社,2022.03)は、『漱石研究』編集者二人が、『文学論』を読み解くところから始め、『吾輩は猫である』から『明暗』まで14作品を取り上げて、漱石文学の解読する研究者の対談形式になっている。

内容は、『漱石激読』(2017)の増補版であり、「補章 なぜ漱石は終わらないのか」が文庫版出版にあたり、対談を増補したものである。

なぜ漱石は終わらないかと言えば、「漱石の小説は構成が緩い」からだと石原氏は言う。「緩いというのは、パーツがいくらでも独立しうる」とつけ加えている。特に、後期三部作は短編や中編小説を重ねて長編として成立している。また、終わりかたが開かれているということになる。終わり方がオープンになっているのだ。

新しい漱石論の出現を待っているが、<こころ論争>以後、漱石に関する書物は毎年、数多く出版されるが、新説が出てこない状況が続いていることは否めない。

「補章」で石原千秋が言及している。

リアルな戦争が起これば実体経済が決定的に破壊されるから、それはお互いにもうできない。(403頁)

関連して小森陽一は、漱石が生きた時代とは、「戦争によって国家独占資本主義が形成されていく時代」だと指摘してる。

2022年2月24日に始まった、プーチン・ロシアによるウクライナへの侵略戦争は、その方法において、20世紀前半の戦争であり、漱石の時代に引き戻されたといえよう。

漱石の「点頭録」から引用しよう。「軍国主義」と題して四回にわたり記述している。

自分は常にあの弾丸とあの硝薬とあの毒瓦斯とそれからあの肉団と鮮血とが、我々人類の未来の運命に、何の位の貢献をしてゐるのだらうかと考へる。さうして或る時は気の毒になる。或る時は悲しくなる。又或る時は馬鹿々々しくなる。最後に折々は滑稽さへ感ずる場合もあるといふ残酷な事実を自白せざるを得ない。

(631頁「点頭録」『漱石全集16』)戦争は戦争の為の戦争ではなくつて、他に何等かの目的がなくてはならない、畢竟ずるに一の手段に過ぎないといふ事に帰着してしまふ。(638頁「点頭録」『漱石全集16』)

何れの方面から見ても手段は目的以下のものである。目的よりも低級なものである。人間の目的が平和にあらうとも、芸術にあらうとも、信仰にあらうとも、知識にあらうとも、それを今批判する余裕はないが、とにかく戦争が手段である以上、人間の目的でない以上、それに成効の実力を付与する軍国主義なるものも亦また決して活力評価表の上に於て、決して上位を占しむべきものでない事は明かである。(638頁「点頭録」『漱石全集16』)

軍国主義への批判である。ほぼ100年前の欧州戦争に対する漱石の所感であるが、21世紀の現在、きわめて悪質なプーチン・ロシアのウクライナへの侵略戦争は、そこにどのような目的があろうとも、また軍事行動という手段は、いかなる理由があろうとも、許されない。<プーチン体制の終わりの始まり>の時がきたと思う。

漱石関係文献の新刊紹介から、プーチン・ロシアのウクライナ侵略戦争にまで、コラージュのような記述になってしまった。

あくまで、私的な問題では、「則天去私」神話の解体と、「三角関係」にこだわる漱石について言及することが、本論の目的であった。いずれ漱石はなぜ「三角関係」にこだわったのかをまとめたい。

なお、漱石関連文献の収集については、拙ブログ2013-12-29「漱石関係文献の収集3年」と題して記述していることを申し添えておきたい。

*1:2018-10-27の拙ブログで言及済

古井由吉は最後の日本近代作家であり、作品は古典になる

古井由吉の文(アンケート)

『新潮』(2022年3月号)に古井由吉三回忌に寄せてと題して、19名の作家・評論家などから、あなたの一文を寄せる」アンケート回答が掲載されている。

まずは、19名による引用文を列挙してみよう。

石井遊佳撰

汗まみれになった気分から、数日来垢をためこんでいたことを思出して風呂場の明かりをつけ、残り湯を静かに、貰い湯のようにつかううちに、わずかに揺れる湯の、桶を叩く音があまりにもひそやかに、奇妙な切迫感を孕んで聞こえてきて、身動きがならなくなった。(「槿」『槿』[1983])

岸政彦撰

やがてその手も髪もなくなり、撫でる感触だけが細く続いた。(「祈りのように」『夜明けの家』[1998])

佐伯一麦撰

われわれは、局地局地につっこまれた兵隊ですから(「背中ばかりが暮れ残る」『陽気な夜回り』1994)

鈴木涼美撰

腹をくだして朝顔の花を眺めた。(「槿」『槿』1983)

諏訪敦撰

しかも写実はそれ自体、いくらでも過激になり得る。そのはてには、写すべき「実」を、解体しかかるところまで行く。写実と写生との違いはその辺にあるらしい。(「写実ということの底知れなさ」『楽天の日々』[2017])

諏訪哲史撰

とにかく、分解するうちにいつか、あるいはいきなり、歌っている。(「訳者からの言葉」『愛の完成・静かなヴェロニカの誘惑』[ロベルト・ムージル作・訳者あとがき 1987])

風花 滝澤紀久子撰

若い人は、今は今と見ていますので、それはたしかなものです、年寄は今を見ていても、どうかすると、今も昔も、先のことも、つい見境いがつかなくなって、と笑いながら、霧の奥から往く人の声が伝わってくるかのように、聞き入る顔つきをしていた。(「生垣の女たち」『やすらい花』[2010])

田中慎弥撰

あるいは、さびしくなった日の暮れの道でたまたま会って、お互いに何となく気に入って、数日はいつも連れ立っている子供か、犬のようなものだったかもしれない。(「不眠」『夜明けの家』[1998])

谷崎由依撰

―暗い夢を見ているうちはまだ安心、夢が明るくなってきたら、用心したほうがいい。(「椋鳥」『木犀の日』[1998])

中村文則撰

[―、]何も知らないので早く教えてやらなくては、[・・・](「やすらい花」『やすらい花』[2010])

蓮實重彦撰

夜の更けるにつれて表ではまた風が変わったようでうすら寒さの染みる背中から、雪折れの花が家の隅々の暗がりから照った昔を思い出して、世の厄災というほどの事はあの直後に起こっていなかったはずだが、敗戦の五月の、家を焼かれるまでの梅雨時のような鬱陶しさに苦しむ子供にも、肌のつらさからどこかに今を盛りと咲きこぼれる花の色が、悪夢めいた美しさを帯びて見えていたのではないか、とうに散ったその年の花ではなくて、もっと幼い心に無心に見あげた、あるいは、さらに知らぬ昔の、とたどれもしないものをたどろうとするうちに、―見ぬ世まで思ひのこさぬ眺めより/昔にかすむ春のあけぼの/そんな古歌が、和歌というものをめったに諳んずることのできぬ頭の中へ、すんなりと浮かんだ。(「後の花」『ゆらぐ玉の緒』[2017])

やがてその手も髪もなくなり、撫でる感触だけが細く続いた。(「祈りのように」『夜明けの家』[1998])

日和聡子撰

自分は生涯、こうしてあの辻へ向かって歩き続けることになるのではないか、と夢の ようなことを思った。(「辻」『辻』[2006])

古井睿子撰

いかにも寂しげな眺めであるが、しかしすでに初秋の晴れた日に、北風が吹いて、枯れても強靭なその葉がカラカラと鳴る時、どうかすると樹全体がいま一度の紅葉、恍惚として燃えあがる。壮絶な最後である。しかし来春の甦りの約束でもある。(「林は日々に新しい」「現代林業」[2001])

堀江敏幸撰

あまりにも濃い反復感というものは、その中に踏み込んでついたたずんだ者にとって、日常の内から、思いがけない時空へつながる。抜け穴の入口みたいなものだ。(厠の静まり」『仮往生伝試文』[1989])

又吉直樹撰

その竹箒の使い方と言い、日の永そうな様子と言い、薄曇りのもとの残花と言い、いまどき懐かしいような光景に見えて、すぐそばを行きかう車の喧騒の中で神寂びなどという場違いの言葉まで思わされ、目礼して通り過ぎてから振り返れば、ようやく掃き集めた花びらを車道の際の、排水溝の中へ掃きこもうとして、孔の口が細くて思うにまかせず、箒の先を立てて押しこみ押しこみ、それでも埒が明かずに足まで挙げて踏んづけるようにするうちに、ほんのりとしていた顔が赤黒く濁り、白髪もちりちりと熱するようで、物狂いの忿怒の形相が剥げて出た。(「やすらい花」『やすらい花』[2010])

町田康撰

今夜も馬は来ているだろうか、と花の下を抜ける時にちらりと思った。/今夜も帰って来ないようだ、と馬が頭の花びらを振るい落とした。(埴輪の馬」『野川』[2004])

松浦寿輝撰

鈍色にけぶる西の中空から、ひとすじの山稜が遠い入江のように浮かび上がり、御越山の頂きを雷が越しきったと山麓の人々が眺めあう時、まだ雨雲の濃くわだかまる山ぶところの奥深く、山ひだにつつまれて眠るあの渓間でも、夕立ち上がりはそれと知られた。(「木曜日に」『円陣を組む女たち』[1970])

あれは食い物の鬱陶しさの精のようなもの、物を食うということの憂鬱さをひとつに煮つめたようなものだ。(「水漿の境」『仮往生伝試文』[1989])

こうして書き写しているだけでも、古井由吉の文体の凄さに慄く。現代作家たちは、自分のお気に入りの古井由吉の「文」を古井由吉三回忌に寄せて上記のように撰出した。現代作家でなくとも、誰もが大いに気になる近代作家であり、「内向の世代」を代表して、古井由吉は文学史の「古典」(カノン)となった。

岸政彦と平野啓一郎の二人は、全く同一の作品の中の同じ一文を撰出している。『夜明けの家』の中の短編「祈りのように」である。岸氏は「この短い作品のなかで、「人はみな死ぬ。あとには時刻と感触だけが残る」とコメントしている。平野氏は「抽象性と具象性との極限的なその融け合い方に衝撃を受け・・・」と絶賛にちかいコメントを付している。

古井由吉は生前に、『古井由吉全エッセイ(全3巻)』(作品社、 1980)、『古井由吉作品(全7巻)』(河出書房新社 ,1982-1983)、『古井由吉自撰作品(全8巻)』(河出書房新社, 2012)の三種の作品集が刊行されている、稀有な作家である。没後2年が経過した。近年、作家の没後、個人全集が出版されなくなった。また死後、忘れられる作家も多い。古井由吉の場合は特別な存在だった。当然、『古井由吉全集』が近々刊行開始されると思いたい。

■古井由吉の新刊書

『連れ連れに文学を語るー古井由吉対談集成』(草思社,2022.02)

■古井由吉歿後刊行図書(2021年以降)

・古井由吉 著, 堀江敏幸 監修, 築地正明 編集『私のエッセイズム: 古井由吉エッセイ撰』(河出書房新社,2021.01)

・古井由吉『こんな日もある 競馬徒然草』(講談社,2021.02)

*古井氏の競馬関係エッセイ集

*岩波書店1984刊の文庫版、解説:松浦寿輝「時空の迷路を内包する」

・古井由吉、佐伯一麦『往復書簡 『遠くからの声』『言葉の兆し』』 (講談社文芸文庫,2021.12)

*『遠くからの声』(新潮社、1999)と『言葉の兆し』(朝日新聞出版,2012)を 合本・改題したもの。 *解説:富岡浩一郎「手紙が紡ぐ「時」の流れ」

ケリー・ライカートまたはケリー・ライヒャルトはハリウッド映画を解体する女性監督だ

ケリー・ライカートの映画

ケリー・ライカートの映画を、「ケリー・ライカートの映画たち~漂流のアメリカ」特集で4本、配信・DVD等で2本、計6本を見た。

アメリカンインディーズ映画で著名だが、今回初めて彼女の既成ハリウッド映画を否定するかのような、きわめて刺激的な初期作品4本を製作順に続けて見た。

『リバー・オブ・グラス』(1994)

ケリー・ライカートのデビュー作。いわゆるロードムービーというジャンルを解体した第一作から、既成ハリウッド映画の、まずジャンル映画を解体して見せたのが本作である。フロリダの郊外、湿地を背景に、行く場をなくしたかのような主人公コージーを演じるリサ・ドナルドソンは、平凡な主婦に収まっているが、特に目的もなく家を出て、冒険の旅にでて、リーというさえない男と逃避行と思いきや、プールに忍び込み、確認のため出てきた男を誤って撃ってしまったと思い込む。

近くのモーテルに宿泊しお金を支払い、強盗をすると他者に邪魔され、行為がことごとくコミカルに展開し、いつまでたっても、自宅近くを離れない。「恋愛」や「犯罪」のない逃避行だが、地元を離れない。移動しないロードムービーとして、ハリウッドのジャンル映画を脱=構築してみせた。

『オールド・ジョイ』(2006)

『リバー・オブ・グラス』から12年が経過して撮られた、男二人のキャンプと温泉旅。男同士の一見友情のようなものを感じさせるかのように思われる。キャンプに誘われたマークは結婚していて、もうすぐ子供ができる状況。キャンプに誘ったカートは、いまだにヒッピー風の生活をしており、二人はかつて友人として付き合っていたようだ。しかし、今はやや距離を置いている関係。カートの案内でキャンプに車で行くわけだが、道に迷い容易に目的地にたどり着かない。途中、日が暮れて一泊する。焚火を介して二人は会話を交わすがどことなくぎこちない。翌日、車を駐車し、徒歩で秘湯を目指すが、山道を歩く二人は黙々と川をわたり、細い道を歩く。やっとたどり着いた温泉は、秘湯というにふさわし趣きがあり、それぞれ横並びに別の風呂桶に入り、とくに意味のある会話を交わすわけでもなく、やがてカートは、マークの首筋をマッサージする。帰りのシーンは短く撮られ、町に帰った二人は、簡単な挨拶をして別れる。キャメラは独身のマークを捉え、歩くマークにホームレスと思しき人が小銭をせがむ。一度は拒否するも、結局、ホームレスに小銭を与える。何も起きない映画という新しいジャンルを示した。

『ウェンディ&ルーシー』(2008)

ミシェル・ウイリアムズを主演に迎えた貴重な作品。アラスカを目指すウエンディは、一匹の犬を連れている。貨物列車が長々と横移動する冒頭シーン。ウエンディ(ミシェル・ウイリアムズ)は犬のルーシーを連れて歩いている。車まで戻ると、ここは駐車できないと言われ、エンジンをかけるが車は動かない。愛犬ルーシーのための食糧缶詰を万引きしたため、警察へ出頭させられる。以後、すべてが空転することになる。

スーパーの前につないでおいたルーシーがいない。愛犬を探して、スモールタウンを、彷徨するが、見つからない。老警備員が協力してくれて、保健所からの通知で、やっと愛犬ルーシーの居場所がわかる。良い家に飼われていることがわかると、愛犬を置いたまま、貨物列車に乗り込み仕事を探しに行く。

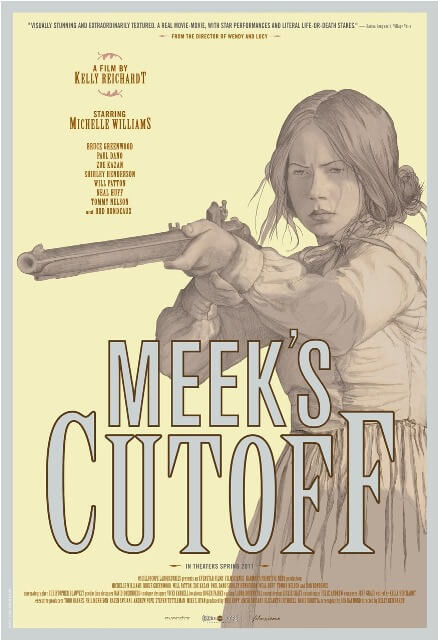

『ミークス・カットオフ』(2010)

西部劇だが、ハリウッドが描いてきた西部とは全く異質な、史実に基づくと、このような映画となる、と提示してみせた作品。三家族がオレゴンの広大な砂漠を西部に向かっている。案内人にミークを雇ったが、目的地には着かない。一人のインディアンと出会う。彼の言葉は何を言っているか全くわからない。

ミシェル・ウイリアムズは、インディアンに貸しを作り信頼関係を結ぼうとする。

案内人のミークは反対し、インディアンの数々の非道ぶりを説くが、三家族はミシェル・ウイリアムズの意見に従う。水を求めて砂漠を彷徨う。

水を求めて砂漠をさまよう光景からウィリアム・ウェルマンの『廃墟の群盗』(1948)を想起した。グレゴリー・ペックが仲間を率いて砂漠をさまようシーンが延々と続くがやがて水にたどり着く。しかし、『ミークス・カットオフ』では一向に水にたどり着く気配がない。インディアンとの関係も曖昧なまま、一行は次第に疲れてくる。全編が暗く、夜間シーンはよく見えない。昼間も明るさがあまり見られない。この作品は、史実に基づけば、ハリウッドが描いてきた西部開拓史は「虚構」に過ぎないことを暴露した内容になっている。畏怖すべき映画だ。ケリー・ライカートの大傑作というべきフィルムになっている。

ケリー・ライカートの<ウィキペディア>記載名は、ケリー・ライヒャルト(Kelly Reichardt)となっている。現在は、ケリー・ライカートの日本語表記になってるようだ。

『Night moves』(2013)

配信で『ナイト・スリーパーズ ダム爆破計画』(2013)を見る。

原題が「Night Moves」をなんとも意味不明なタイトルになっているので、映画の主題を勘違いしそうな日本語タイトルは、初期4作のように原題をそのままカタカナに変換すればよいだろう。環境テロリスト・ハーモンを首謀者として、笑顔がないジョシュと、ブルジョワ娘ディーナの三人によるダム爆破計画を描いた作品。ダム爆破後はお互いに連絡を取らないことを申し合わせる。しかしダム爆破のせいで、キャンプ中の男性が一人行方不明となりやがて死者が出たと報道されたことで、ディーナは動揺し、ハーモンに連絡する。ジョシュも生活しているコミュニティの中で浮いてしまう。3人の立場の違い、ハーモンは特に問題を感じないが、環境左翼のジョシュ(ジェシー・アイゼンバーグ)は、コミュニティを離れ、ディーナのもとを訪ねるが、彼女はパニック状態で警察に自首しようとしたので、ジョシュはサウナ個室で彼女を殺害してしまう。その後、ジョシュは職を探そうとするが、鏡に映る姿をみてそこから立ち去る。

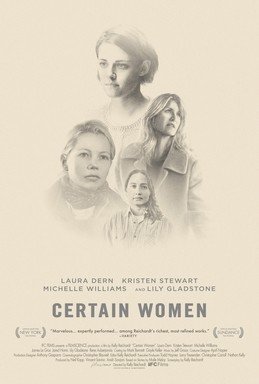

『Certain Women』(2016)

次にDVDで、『ライフ・ゴーズ・オン 彼女たちの選択』(2016)を見る。大きく三つの話で構成されている。

女性弁護士ローラ・ダーンは、気難しいクライアントに振りまわされるが、男性弁護士の意見を聞くとクライアントは納得する。女性弁護士の立場の不利さを、ローラ・ダーンは苦々しい思いで認識せざるを得ない。

セカンドハウスを建てようとするミシェル・ウィリアムズは、反抗期の娘と無神経な夫にうんざりしながらも、砂岩を売って貰うよう夫婦で所有者と交渉するが捗らない。ところが、夫が所有者と交渉すると、耳を傾けようとする。女性蔑視の環境にうんざりするミシェル・ウィリアムズ。

先住民のジェイミー(リリー・グラッドストーン)は、牧場で馬の面倒をみる仕事をしている。ある日、町に出たとき、数人が入る夜間教室を見つけて入ってみる。すると、女性弁護士エリザベス(クリステン・スチュワート)が、「学校法」を教えるためその日初めて、夜間教室に教えに来たのだった。

弁護士のエリザベスは、4時間以上の時間をかけて、夜間の市民相手に、法律の授業をしている。聴講生の中に、牧場で動物たちの世話する孤独な先住民のジェイミーが居る。二人は、乗馬することで親密になる。しかし、次の講義日には、講師が男性に変っており、ジェイミーは、エリザベスに会うため車で4時間以上の時間をかけて弁護士事務所へ行く。朝まで車の中で仮眠したジェイミーは、エリザベスに会い、言葉を交わして農場へ帰る。

ケリー・ライカートの作品6本を見ることができたが、『ミークス・カットオフ』が傑出しているといえよう。西部開拓史の虚構を、寓話として批判的に描いた傑作である。単なるフェミニズム映画に終わらない、映画の本質的な問題を提起していることに向きあわなければなるまい。私の好みから言えば『オールド・ジョイ』が、出来事としては何も起きない映画として印象が良かった。

【補足】

ケリー・ライカートの次の作品(日本未公開)は『First Cow』(2020)、更にミシェル・ウィリアムズ4回目の主演となる『Showing Up』(2021)が製作を終えている。公開が楽しみである。

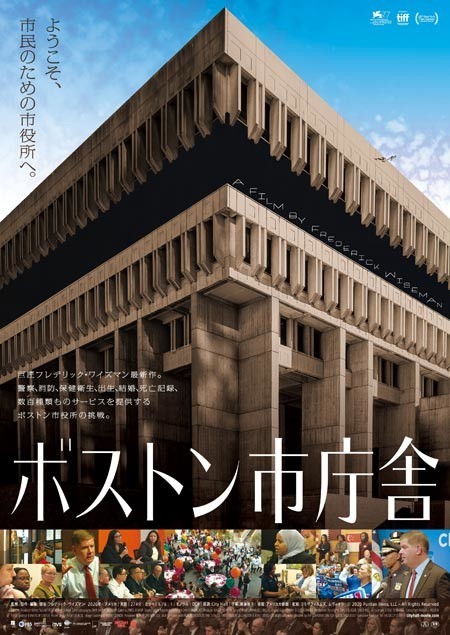

『ボストン市庁舎』がフレデリック・ワイズマン監督二度目のベスト1となった

映画ベストテン2021

2021年映画ベストテンを以下に記して置きたい。そろそろ止め時と思いつつ今年も、コロナ禍を回避して49本を映画館で見た。作家別の作品ランキングなど、DVDや配信ビデオで見直すことも増え、よく映画を見た年だった。

映画ベストテン選出は『キネマ旬報2021年12月下旬』(キネマ旬報社)の「2021年キネマ旬報ベストテン選出用リスト」から、選出した。

【外国映画】

外国映画は、フレデリック・ワイズマンの『ボストン市庁舎』が素晴らしく、274分の長さは、途中休憩をはさみながらも、一日がこの作品を見るために費やされた。『ボストン市庁舎』は、ワイズマンの集大成的作品になっている。ボストン市庁舎の仕事全てを網羅し、キャメラの前で職員や市民は、饒舌に話す。とくに印象に強く残るのは、貧困地区に「大麻ショップ」を進出させるという業者側の説明に、マイノリティ市民ひとり・またひとりと抗議の弁を述べくだりだ。市の承諾を得ていることを盾に業者側の態度も傲慢だが、怒りの市民たちは「この問題は地区の全員が参加すべき」と、ゼロ地点まで戻した流れは、ワイズマンのインタビューによれば2時間以上続いたが、本編では26分に編集したと言う。その連続しているように見える26分のシークエンスにドキュメンタリーの真髄をみせられた。圧倒される多くのシーンの集積だった。

フレデリック・ワイズマンの映画は、『ニューヨーク公共図書館 』(2017)*1に次いで二度目のベストワンとなった。

外国映画に、ホロコースト、アウシュビッツ関係が2点いれたが、『ホロコーストの罪人』はノルウェーにおけるナチスのユダヤ人弾圧の実態を、一つの家族が遭遇した悲劇として、前半のなごやかさが、後半の先が見えない恐怖に絞って描かれている。また、『アウシュビッツ・レポート』は、ユダヤ系スロバキア人のアウシュビッツからの脱走と、たどり着いた赤十字の対応の遅さが際立つ、緊迫したドラマ(事実にもとづくとされる)になっている。

なお、『ボストン市庁舎』とスパイク・リー『アメリカン・ユートピア』は「共鳴する」内容を持っていることを、上原輝樹が指摘している。(『ユリイカ2021・12月特集フレデリック・ワイズマン』224~234頁より)

『アメリカン・ユートピア』は、デビッド・バーン率いる様々な国籍を持つ11人のミュージシャンやダンサーとともに舞台の上を縦横無尽に動き回り、ショーを通じて現代の様々な問題について問いかける。クライマックスでは、ブラック・ライブズ・マターを訴えるジャネール・モネイのプロテストソング「Hell You Talmbout」を熱唱する。舞台上演を映画化したものだが、圧倒的感動・高揚をもたらす多様性・民主主義の重要性が背後にある。ワイズマンとスパイク・リーが撮影した時期は、トランプ政権時代であった。

【外国映画ベストテン】

1.ボストン市庁舎(フレデリック・ワイズマン)

3.ノマドランド(クロエ・ジャオ)

3.ファーザー(フロリアン・ゼレール)

4.最後の決闘裁判(リドリー・スコット)

5.アナザーラウンド(トーマス・ヴィンターベア)

6.17歳の瞳に映る世界(エリザ・ヒゥトマン)

7.ホロコーストの罪人(エイリーク・スヴェンソン)

8.アウシュビッツ・レポート(ベテル・ベブヤク)

9.皮膚を売った男(カウテール・ベン・ハニア)

10.MINAMATA(アンドリュー・レヴィタス)

次点:サンドラの小さな家(フィリダ・ロイド)

:アイダよ、何処へ?(ヤスミラ・ジュバニッチ)

その他、気になった作品

・私は確信する(アントワーヌ・ランボー)

・シンプルな情熱(ダニエル・アービット)

・ミス・マルクス(スザンナ・ニッキャレッリ

・ブックセラーズ(D.W.ヤング)

・レンブラントは誰の手に(ウケ・ホーヘンダイク)

・すべてが変わった日(トーマス・ベズーチャ)

【日本映画ベストテン】

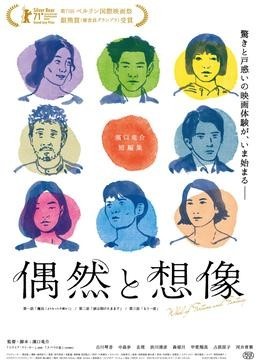

日本映画の話題は、濱口竜介に尽きるだろう。第71回ベルリン国際映画祭コンペティション部門で銀熊賞を受賞した『偶然と想像』、第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品、日本映画では初となる脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』の二作品で話題を独占した。言ってみれば<2021年は濱口竜介の年>となるだろう。とはいっても、私のベスト1には、西川美和『すばらしき世界』か、高橋伴明の『痛くない死に方』がより切実な問題点を提起していた。日本映画は見逃した作品が多く、私的には6位までが「ベスト6」となる。

『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹の原作を膨らませて、ジャック・リヴェット流に舞台劇を導入している。原作を超えるところは、チェーホフ『ワーニャ伯父さん』を特異な手法で舞台劇に仕上げ、ソーニャをハングル手話によって表現するなど、いささか凝りすぎていると感じた。むしろ、『偶然と想像』のさりげない日常から緊張感を孕む光景に瞬時に変わるシークェンスは、見る者を身構えさせる。優れた脚本家であり、出演者は濱口竜介にゆかりのある俳優陣が、巧みな演技を披歴していた。

【日本映画】

1.痛くない死に方(高橋伴明)

2.すばらしき世界(西川美和)

3.偶然と想像(濱口竜介)

4.ドライブ・マイ・カー(濱口竜介)

5.ヤクザと家族(藤井道人)

6.由宇子の天秤(春本雄三郎)

7.鳩の撃退法(タカハタ秀太)

8.きまじめ楽隊のぼんやり戦争(池田暁)

9.キネマの神様(山田洋次)

10.いのちの停車場(成島出)

次点:椿の庭(上田義彦)

その他、気になった作品

・騙し絵の牙(吉田大八)

それにしても、フレデリック・ワイズマン、ジャン=リュック・ゴダール、クリント・イーストッド*2の三人は91歳でありながらも、現役として、ほぼ毎年1本の映画を継続して撮っていることに驚く。

*1:フレデリック・ワイズマン『ニューヨーク公共図書館 』は、2019年外国映画ベストワンに拙ブログにおいて、推挙している。

![夜の外側 イタリアを震撼させた55日間 [Blu-ray] 夜の外側 イタリアを震撼させた55日間 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cv88tetBL._SL500_.jpg)

![悪は存在しない [Blu-ray] 悪は存在しない [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UWSVjvFZL._SL500_.jpg)

![アメリカン・ユートピア [DVD] アメリカン・ユートピア [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51osz114OcL._SL500_.jpg)

![ノマドランド ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray] ノマドランド ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41z6r3mgvbS._SL500_.jpg)

![ファーザー [DVD] ファーザー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51o3E++B7DS._SL500_.jpg)

![最後の決闘裁判 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray] 最後の決闘裁判 ブルーレイ+DVDセット [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51cb0qxhEiL._SL500_.jpg)

![17歳の瞳に映る世界 [DVD] 17歳の瞳に映る世界 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41qrNBZ6R-L._SL500_.jpg)

![MINAMATA―ミナマタ― [DVD] MINAMATA―ミナマタ― [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51UtAXe4BlL._SL500_.jpg)

![ドライブ・マイ・カー インターナショナル版 [DVD] ドライブ・マイ・カー インターナショナル版 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51j2naZHjnL._SL500_.jpg)

![鳩の撃退法 [DVD] 鳩の撃退法 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51yHrmG4USL._SL500_.jpg)

![きまじめ楽隊のぼんやり戦争 [DVD] きまじめ楽隊のぼんやり戦争 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51GdGhtxWnS._SL500_.jpg)

![キネマの神様 [DVD] キネマの神様 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51pGsiW1e9L._SL500_.jpg)

![いのちの停車場 [DVD] いのちの停車場 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51g5uL5nVpL._SL500_.jpg)